2023年目標檢測研究進展 工程與技術試驗發展綜述

目標檢測作為計算機視覺領域的核心技術,在2023年經歷了顯著的技術革新與工程實踐突破。本文旨在系統梳理本年度目標檢測在工程和技術研究與試驗發展中的關鍵進展。

一、技術研究進展

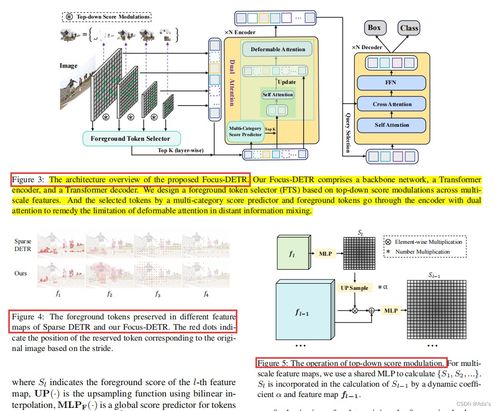

1. Transformer架構的深化應用

2023年,基于Transformer的目標檢測模型(如DETR系列)持續演進。研究人員通過優化查詢設計、注意力機制和訓練策略,顯著提升了檢測精度與收斂速度。例如,RT-DETR等實時檢測模型的推出,在保持高精度的同時實現了邊緣設備的部署。

2. 多模態融合技術

隨著視覺-語言模型的興起,目標檢測開始融合文本、音頻等多模態信息。CLIP引導的檢測方法和開放詞匯檢測(OVD)技術成為熱點,使模型能夠識別訓練數據中未見的類別,大幅提升了泛化能力。

3. 自監督與弱監督學習

為了減少對大量標注數據的依賴,自監督預訓練(如MAE、DINOv2)和弱監督方法(如圖像級標簽檢測)得到廣泛應用。這些技術通過在無標簽或弱標簽數據上學習表征,降低了數據標注成本,同時保持了競爭性性能。

4. 小樣本與零樣本檢測

針對現實世界中稀有類別的檢測問題,小樣本和零樣本目標檢測技術取得突破。元學習、度量學習和提示工程等方法被引入,使模型能夠快速適應新類別,推動了檢測系統的實用化。

二、工程與試驗發展

1. 輕量化與高效部署

工程領域重點關注模型的輕量化與部署效率。通過神經架構搜索(NAS)、模型剪枝和量化技術,研究人員開發了如YOLOv8、NanoDet等高效模型,支持在移動端和嵌入式設備上實時運行。

2. 邊緣計算與端側智能

隨著物聯網(IoT)和自動駕駛的發展,目標檢測在邊緣設備上的應用日益增多。FPGA、ASIC等專用硬件的優化,以及TensorRT、OpenVINO等推理框架的改進,顯著提升了端側檢測的吞吐量和能效。

3. 魯棒性與安全研究

在試驗發展中,模型的魯棒性和安全性成為關鍵議題。對抗攻擊防御、域自適應和異常檢測技術被廣泛研究,以確保檢測系統在復雜環境(如惡劣天氣、遮擋場景)下的可靠性。

4. 實際應用場景拓展

目標檢測技術已深入醫療影像、工業質檢、智慧交通和農業監測等領域。例如,在醫療中用于病灶定位,在工業中實現缺陷檢測,推動了相關行業的智能化升級。

三、挑戰與展望

盡管2023年目標檢測取得了顯著進展,但仍面臨數據偏差、計算資源限制和實時性-精度平衡等挑戰。未來,研究人員需進一步探索可解釋性檢測、綠色AI(低能耗模型)以及通用基礎模型的應用,以推動目標檢測技術在更廣泛場景中的落地。

2023年的目標檢測研究在技術創新與工程實踐上均邁出了堅實步伐,為人工智能的全面發展注入了新的活力。

如若轉載,請注明出處:http://www.kankanjiaju.com/product/903.html

更新時間:2025-11-27 10:12:30